2020年10月16日應籌備處的邀請,楊家彥教授為我們帶來「創新變革與生態圈發展」。本次演講因交通延誤而延後開始,等待中閱讀著演講相關資料,更加引發聽眾好奇:身為留美經濟學博士,曾任職台灣經濟研究院十餘年,產經政策研究與實務領域寬廣、能量豐沛的楊家彥教授,為何近期投身「影響力投資」領域,從事難度較高的跨域整合、創新變革? 或許有感於眾人強烈的疑惑,風塵僕僕趕來的楊教授,於簡述完個人卓越的學經歷後,便直揭其「改變常始於邊陲…」的理想,言談間流露的豪情壯志令人感動,正如同當年日常老和尚推動慈心事業的初心:對於「應該要做、別人不做的事」,我來做!

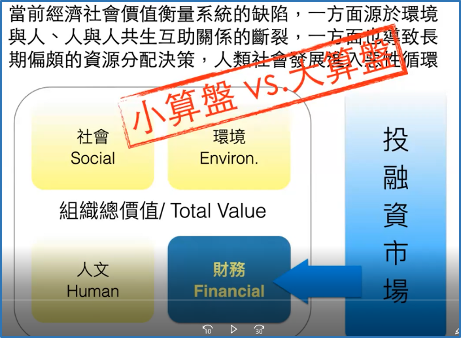

一、創新變革的第一步:學習打大算盤

承續前言所提對社會變革的想法,楊家彥教授首先反思國內的企業是盡棄原有文化、盲目繼承西方工業革命後以資本家獲利為考量的觀點。身為現代的資源決策者,如何能放下過去只盯著財務價值的「小算盤」,學習用更寬廣的心胸、長遠的眼光打「大算盤」—包括環境汙染、社區失衡、員工調適良窳等社會與人文等因素的盈虧,皆應納入組織總體價值中作評估與檢覈才對。

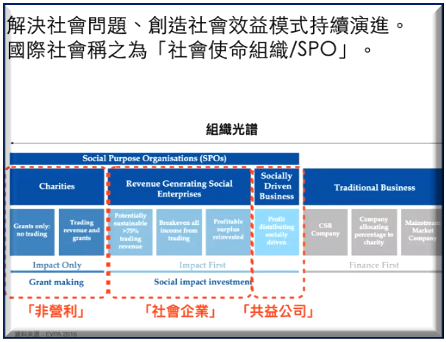

二、創新企業的自我定位--共益公司

對於將揭示的創新企業型態,楊教授則舉社會使命組織(簡稱SPO)三階段的縱向演進作比較,令大家明白目前定名為「共益公司」的創新企業型態,既能避免非營利組織財源依賴政府的問題,又無社會企業30%作公益用途之限制,可將營利擴大於其他社會意義與價值的落實,並具有持續性。同時它本身也藉明訂盈利分配等三種作法,達到組織設計上的自律,甚至由採購、雇用與通路平台共享各事務層面,均能發揮社會影響力。因此,這樣的企業型態是真正能落實社會使命、值得我們推廣與培植的。

三、帶動投資新趨勢--樹冠影響力投資作了什麼?

有鑑於國內企業有前述應當大步跨越的成長空間,並參酌國外社會使命組織的發展趨勢,楊家彥毅然離開台灣經濟研究院與私人企業智庫等單位,於2018年創立樹冠影響力投資股份有限公司,其最不同於其他以獲利投資為先的團隊之處,在於確立以永續人文與永續環境為雙輪而落實的永續生活價值,關注層面則遍及現代生活的十個主題。

而其具體作法則不僅是資金募集與獲利評估,更著重與投資企業間理念的融合、通路整合、育成平台與媒體行銷等,目前已投資陪伴了「奇力愛」、「島內散步」、「瑪帛科技」等企業成功發展,也規劃了文藝創生等八個主題的潛在投資標的,已逐步建立團隊、形成小型的生態圈,期能透油平台整合、學校育成等型態,凝聚臺灣各領域的創新變革者互補合作,持續而多元地推動企業與社會變革,而此影響力的投資精髓,則在於扶植當前的共益夥伴成為未來社會的領袖,帶給人們有希望的生活!

楊教授演講時除了用語精準、講述生動的案例,時間掌握也相當準確,留下足夠的時間給聽眾發問。現場與線上的聽眾們也把握機會真誠地提出各式問題,例如:教授於原單位從事研究工作也能獨立自主,何以朝向需凝聚眾力的方向發展?有何心路轉換?出來創業後,遇到最大的困難是什麼? 扶植企業壯大後,是否鼓勵企業朝公開上市拓展,擴大其影響力?等等,透由過兩個多小時的精采表述與熱烈互動,大家的疑惑頓解,隨而升起的是更多的敬佩與鼓舞。

令人敬佩的是楊家彥教授堅持藉創新變革使社會朝向正向發展的理想,因著大家提問整合,再次舉美國杜邦企業為反面例證,彰顯企業研發之迅速、遠非官方立法可侷限,其對生態環境造成的負面影響,至今仍有多起官司纏訟,可見不可僅賴企業良知,應將社會與等人文等影響及早列入評估。而推動時最困難的,則是學理與經驗兼具的中生代,如何作為年輕與資深者的重要媒介,讓具潛力、有永續力的創業者與掌握資源的資深企業主有效連結,開展出更多元而符合我們文化內涵的新經營內容與型態。

「所謂『大者合德』,如果協調眾人者能將己利放在次要,無私的調和眾人利益,才有可能聚眾、成為『大者』。…」楊教授於演講末了,語重心長地分享這段體會,不但針貶國內傳統教育的缺弊--只偏重培育菁英,缺少教導孩子統整眾力的素養,也是其近幾年從事影響力投資的關鍵體悟,竟與修學大乘道宜縮小自我、無私利他的精神相吻合,不禁帶給聽眾更多的省思:作為佛弟子的我們,還可以為社會做什麼? 幫助它更圓滿、令眾生真正安樂? 這也是福智的大學打造心靈生態村,支持佛法應用於管理系所學生以企劃或創設社會企業為畢業操作, 必須深入思維的核心議題。