佛教學院籌備處於2022年10月28日特邀成功大學林君昱老師分享「拖延的心理學」。林老師列舉許多生活中淺顯易懂的自他例子,來說明「拖延」的定義及不同面向,再從拖延週期中分析拖延原因為何,最後提出改善拖延的方法。以下分述說明:

一、拖延的定義、面向及結果

拖延的定義是指該做的事不去做或拖到最後覺得想做、該做、計畫要做的事,再則心中有希望開始或完成的時間,但因為一些因素,拖到比自己期望的時間還晚開始等等內心剖析。

拖延有不同面向:有想拖延的「念頭想法」,因而產生拖延執行的行為,最後導致焦慮、害怕、逃避等情緒。拖延的結果會導致損及個人學業、工作、經濟、人際關係、壓力、焦慮等苦果。

二、拖延週期

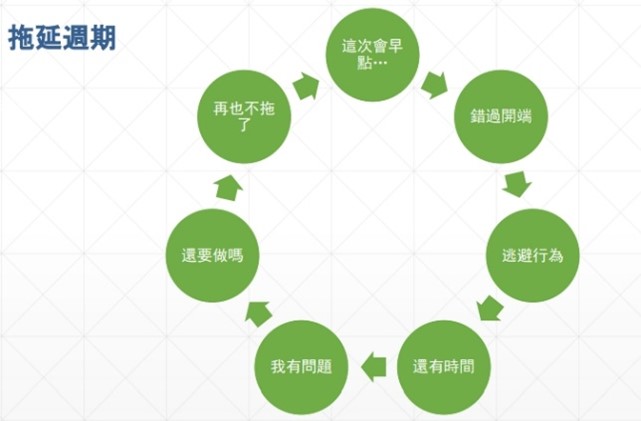

一般而言,拖延的週期有以下幾種不同的狀況:

- 最初太過樂觀或沒想清楚就接下任務,心想這次會早點做…。

- 一開始時間還夠,想拖的當下、輕忽還有時間還不急,於是錯過開端…。

- 隨著時間一天天逼近,壓力產生逃避行為…。

- 想著還有一點時間可以再拖…。

- 壓縮到某個程度產生自責、我有病、我有問題等負向情緒… 。

- 時間快來不及了,心想還要做嗎?(或在高度壓力下完成,若突然延時的強化下,還是又拖回去)。

- 最後生起再也不拖了的想法。

但下次再接受一項任務時,又開始重複此惡性循環週期。

三、拖延的原因與類型

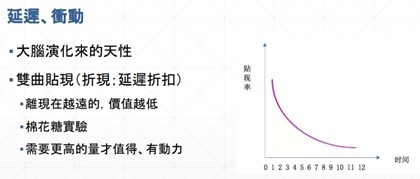

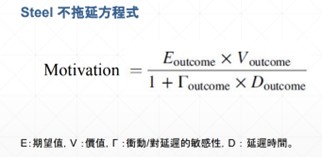

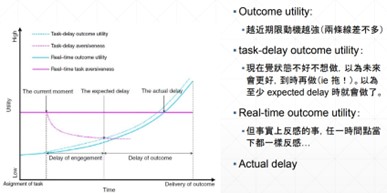

關於拖延原因,研究指出是大腦演化來的天性。研究報告顯示:離現在越遠的,價值越低;需要更高的量才會認為值得、有動力。更有一種是對自己太完美主義的要求,害怕失敗,因而導致的惡性循環。

至於拖延的類型有逃避型、害怕型等。逃避型是指任務引起壓力、不舒服的情緒,養成習慣當下逃避它,去做其他較舒服的事;害怕失敗型則是指適應不良的完美主義者。另外還有害怕成功型、害怕分離型、害怕親近型… 等。

四、如何遠離拖延之苦?

林老師指出拖延的不同面向有:認知–想拖延的「念頭想法」、行為–因而拖延執行的行為、情緒–拖延造成的自責等情緒,以及導致拖延的焦慮、害怕、逃避等情緒。對治拖延一般性的方法有:

(一)認知行為療法(CBT)

- 整合分析研究發現,CBT 是目前改善拖延最有效的方法。

- 想法可造成「情緒」,進而讓我們抗拒行動即成拖延→打破「非理性想法」。

- 非理性想法、詰問法、行為實驗…等。

- MBCT(正念認知療法)基於MBSR,再納入CBT概念的課程。

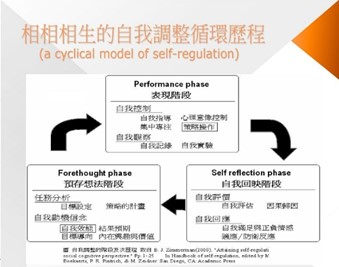

(二)自我調節理論:認識自己、目標設定、自我效能評估、善用工具、事後檢討…等。

- 自己最了解自己

- 自己對自己負責(來到這世上,也是孤身一人;離開,也是一人)

- 認識自己、學習各種工具

- 擬定策略、做試驗、檢討調整(前-中-後)

(三)Mindfulness Meditation正念靜觀冥想

一般而言,正念是指…

- 一種專注於當下,全然開放的自我覺察

- 以非自我批判的態度,改以好奇心和接納,迎接內心的每個念頭

- 強調正視當下和覺察

- 專注力、覺察力(止、觀)

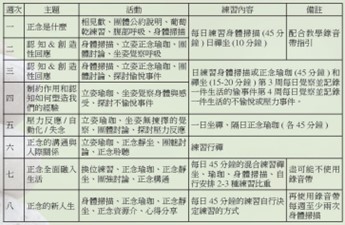

正念減壓課程(MBSR)的練習主要包括:

- 呼吸觀察(awareness of breath)

- 身體掃描(body scan)

- 正念瑜珈(mindful yoga)

- 正念行走(mindful walking)

- 整體靜坐(sitting meditation)

- 正念飲食(mindful eating)

- 無揀擇的覺察(choiceless awareness)

註:Kabat‐Zinn, J. (2003). Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clinical psychology: Science and practice, 10(2), 144-156

(四)時間管理

在時間管理三個階段中,林老師提出可注意的面向如下:

- 前: 平時準備 、規劃

- 中:執行

- 後:檢討先設定目標,接著評估自己各方面能力,並做好內外在準備。

林老師最後為大家歸納了一些具體有效的改善方法,有平時準備—包含認識自己、了解價值觀、能力、習性、任務、時間感(更準確的估計需花時長);內外在準備–整潔的環境;有條理的做事、 睡眠、精力、儀式感等。在練習建議方法要實作、熟練;正念、覺察。在規劃上,隨時清楚自己該做什麼;設定目標、釐清自我價值、待辦清單、優先排序、取捨。具體的規劃可以將任務拆解成小步驟、排入行事曆、提醒,以及建立自己的時間管理系統。至於執行方面則建議依規劃執行、提升動力,排除阻力(情緒、逃避、累…);專注,避免分心…等。

總結拖延就是該做卻不做,探究其原因有先天後天、有意識無意識等因素,可透過認知行為療法、正念減壓、番茄鐘工作法、時間管理及情緒管理等加以改善。